稲盛和夫の利他の心と鬼滅の刃竈門炭治郎の共感力|慈愛が生む最強のリーダーシップ論

京セラ、KDDI、JALという日本を代表する企業を成功に導いた稲盛和夫と、『鬼滅の刃』で多くの人々の心を揺さぶった竈門炭治郎。経営の世界とフィクションの世界という違いがありながら、二人には「利他の心」と「深い共感力」という共通の核があります。この二人の生き方から、現代のリーダーシップに不可欠な要素を明らかにしていきます。

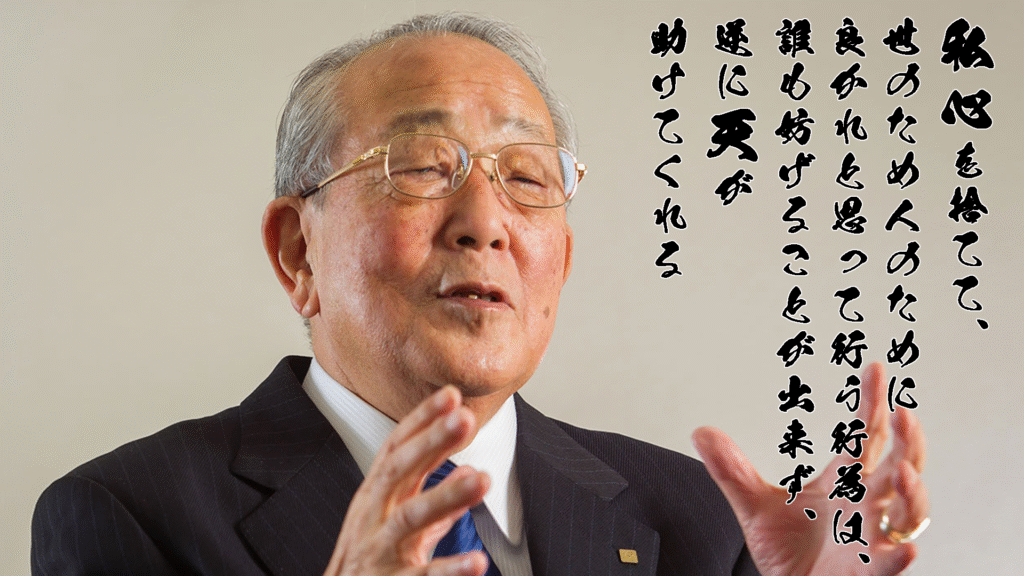

稲盛和夫が実践した「利他の心」経営

稲盛和夫は、京セラを世界的企業に育て上げ、KDDIを創業し、経営破綻したJALを奇跡的に再建させました。その全ての成功の根底にあったのが「利他の心」です。

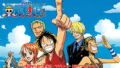

「動機善なりや、私心なかりしか」

この言葉が示すように、稲盛氏は経営判断のすべてにおいて「それは本当に正しいことか」「誰かの犠牲の上に成り立っていないか」を問い続けました。

彼の経営哲学「アメーバ経営」は、従業員一人ひとりを経営者として育て、全員が主体的に参加する組織を作り上げる手法です。これは単なる管理手法ではなく、「全ての従業員の幸福を実現する」という利他の心が生み出した革新的なシステムなのです。

JAL再建の際も、稲盛氏は報酬を受け取らず、社員一人ひとりと向き合い、彼らの意識改革に取り組みました。この姿勢こそが、わずか3年でのV字回復という奇跡を生み出したのです。

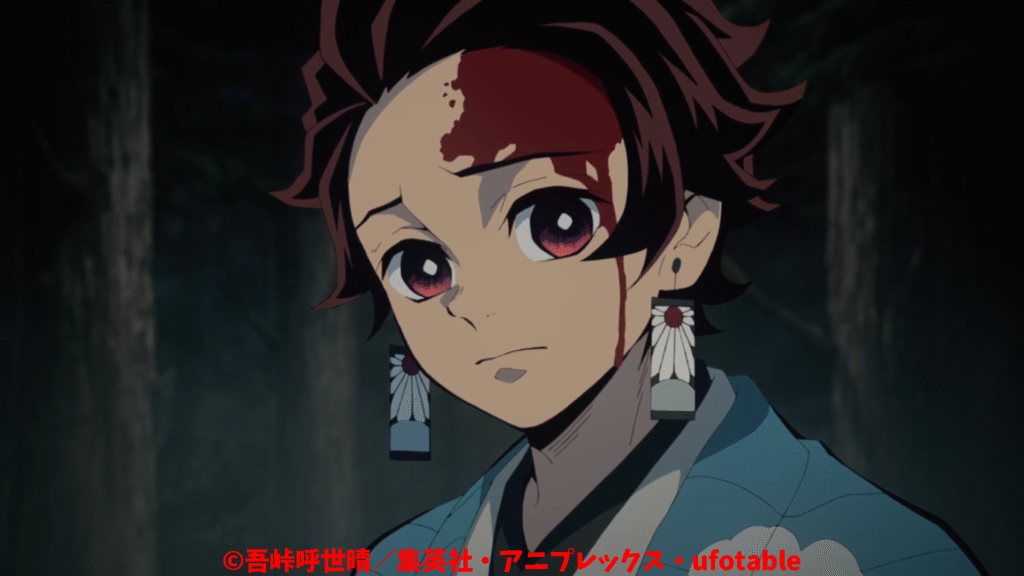

炭治郎の「鬼さえも哀れむ」慈愛の精神

竈門炭治郎の最大の特徴は、家族を殺した鬼に対してさえ、深い共感と哀れみを持つ心です。多くの人が復讐に燃える状況で、炭治郎は鬼の背後にある悲しい過去や苦しみを理解しようとします。

炭治郎の嗅覚は、相手の感情を読み取る能力として描かれています。これは単なる戦闘能力ではなく、相手の心の奥底にある本質を見抜く共感力の象徴です。

物語の中で炭治郎は、敵である鬼に対しても「生まれてきてくれてありがとう」という言葉をかけます。この究極の共感力は、敵味方を問わず多くの人々の心を動かし、結果的に最強の仲間たちとの絆を生み出していきます。

二人に共通する「共感力」の本質

1. 相手の背景にある苦しみを理解する力

稲盛氏は従業員や取引先の悩みや苦しみを深く理解し、その解決のために尽力しました。炭治郎も鬼が人間だった頃の記憶や、鬼になった経緯を理解しようとします。

この姿勢は、表面的な行動だけでなく、その背景にある感情や事情まで理解しようとする深い共感力です。

2. 判断基準が「正しいか」ではなく「善いか」

稲盛氏の「動機善なりや」という問いは、法律や規則の範囲内であっても、それが本当に善いことかを問うものです。炭治郎も、鬼殺隊という組織の論理だけでなく、もっと大きな視点から善悪を判断します。

この二人の姿勢は、形式的な正しさを超えた、本質的な善を追求する態度を示しています。

3. 弱者に寄り添う温かさ

稲盛氏は中小企業の経営者たちのために「盛和塾」を無償で主宰し、多くの経営者を育てました。炭治郎は弱い者いじめを決して許さず、力のない人々を守るために戦います。

強者が弱者に寄り添うこの姿勢が、真のリーダーシップの核心なのです。

共感力がもたらす具体的な成果

組織における変化

信頼の醸成:稲盛氏の下で働く従業員たちは、経営者が自分たちのことを本気で考えてくれていると実感し、強い信頼関係が生まれました。炭治郎も、仲間たちから絶対的な信頼を得ています。

主体性の向上:自分が大切にされていると感じる人は、自発的に行動するようになります。京セラの「アメーバ経営」は、この原理を組織全体に適用したシステムです。

離職率の低下:共感力の高いリーダーの下では、人々は長く働き続けたいと感じます。これは人材育成コストの削減にもつながる重要な要素です。

問題解決における変化

本質的な課題の発見:表面的な問題だけでなく、その背後にある真の課題を見抜く力が生まれます。JAL再建で稲盛氏が最初に取り組んだのは、財務改善ではなく社員の意識改革でした。

創造的な解決策:相手の立場を深く理解することで、win-winの解決策を見出しやすくなります。

現代社会で共感力を磨く実践法

日常的なトレーニング

傾聴の習慣:相手の話を遮らず、最後まで聴き切る練習をします。稲盛氏は「人の話を聴くことが経営の基本」と語っていました。

立場の入れ替え:相手の立場に立って考える習慣をつけます。「もし自分が相手だったら」という視点を持つことで、共感力は確実に高まります。

感情の言語化:自分の感情を正確に認識し、言葉にする練習をします。自己理解が深まることで、他者理解も深まります。

組織での実践

1on1の質の向上:部下との面談で、業務の話だけでなく、その人の人生や価値観についても深く聴く時間を設けます。

多様性の受容:自分と異なる価値観や考え方を排除せず、理解しようとする姿勢を持ちます。これが組織の創造性を高めます。

感謝の表現:小さなことでも感謝を言葉にして伝えます。これが相互理解と信頼の基盤を作ります。

利他の心と共感力が切り拓く未来

稲盛和夫の実践的な利他経営と、竈門炭治郎の純粋な慈愛の精神。この二人の生き方が証明しているのは、共感力こそが最強のリーダーシップの源泉であるということです。

AI時代、デジタル化が進む現代社会だからこそ、人間にしかできない「深い共感」の価値は高まり続けています。データや効率だけでは測れない、人の心を動かす力こそが、これからの時代を生き抜く鍵となるのです。

私たちも、日常の小さな場面から共感力を磨いていくことができます。相手の話に耳を傾け、その背景にある感情を理解しようとする。この積み重ねが、やがて大きな信頼関係を生み出し、人生を豊かにしていきます。

稲盛氏と炭治郎の歩みは、利他の心と共感力が、個人の成長だけでなく、組織や社会全体をも変革する力を持っていることを、明確に示しているのです。

よくある質問と回答

Q: 稲盛和夫の「利他の心」とは具体的に何ですか?

A: 稲盛和夫の「利他の心」とは、自分の利益よりも他者や社会全体の幸福を優先する経営哲学です。この考え方は京セラやKDDIの成功、JALの再建に直接つながっており、単なる理想論ではなく実践的な経営戦略として機能します。

Q: 炭治郎の共感力の特徴は何ですか?

A: 炭治郎は敵である鬼に対してさえ深い共感を示し、彼らの苦しみを理解しようとします。この共感力により、仲間の信頼を得て、敵さえも心を開かせる力を持っています。

Q: 共感力がリーダーシップにどう影響しますか?

A: 共感力の高いリーダーは、メンバーの本音や悩みを理解し、適切なサポートができます。結果として、チームの士気向上、離職率の低下、生産性の向上など、組織全体のパフォーマンスが飛躍的に向上します。

Q: 共感力を高める具体的な方法は?

A: 相手の話を最後まで聴く傾聴力、相手の立場で考える習慣、自分の感情を認識する自己理解、多様な価値観に触れる経験などが効果的です。稲盛氏は「人の心がわかる人間になる」修行を重視していました。

次回予告

次回は、本田宗一郎の「チャレンジ精神」と『ワンピース』モンキー・D・ルフィの冒険心を重ね、「失敗を恐れない挑戦の美学」について探究していきます。既成概念を打ち破る革新者たちの思考法と行動原理に迫ります。

今日から、目の前の人の心に寄り添う一歩を踏み出しましょう。その小さな共感が、やがて大きな変革を